共生施策とは?

2025年4月から特定技能制度において「共生施策を前提とした受け入れ計画」を特定技能所属機関が構築しなければいけなくなりました。共生施策とは、外国人と地域社会がともに暮らし、互いに理解し合える環境をつくるための行政施策です。日本語学習支援や生活情報の提供、多文化交流イベント、防災講座などを通じて、外国人が安心して暮らせる地域を実現することを目的としています。

令和6年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の拡充にあわせて、この「共生施策」への企業の協力がより重要視されるようになりました。

共生施策は必ずやるべき?

共生施策は特定技能雇用している企業であれば、共生施策に同意し「協力確認書」を地方公共団体に提出しなければいけません。協力確認書を提出するタイミングとしては、支援計画書を策定する際や既に受け入れている特定技能外国人についてはビザの更新時などに提出する必要があります。

共生施策の内容

特定技能所属機関が取り組む4つのポイントがあります。

- 1.協力確認書の提出

- 2.在留諸申請における申告

- 3.支援計画の作成・実施

- 4.必要な協力の実施

以下内容より、詳しく解説していきます。

協力確認書とは?

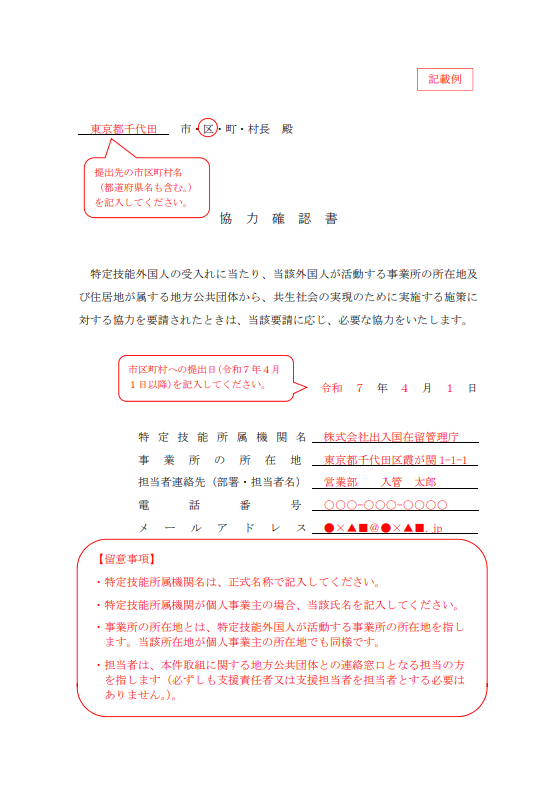

協力確認書とは、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、外国人を雇用する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨を記載するものです。

<協力確認書の提出が必要な時点> (出入国在留管理庁より)

◆初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

◆既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

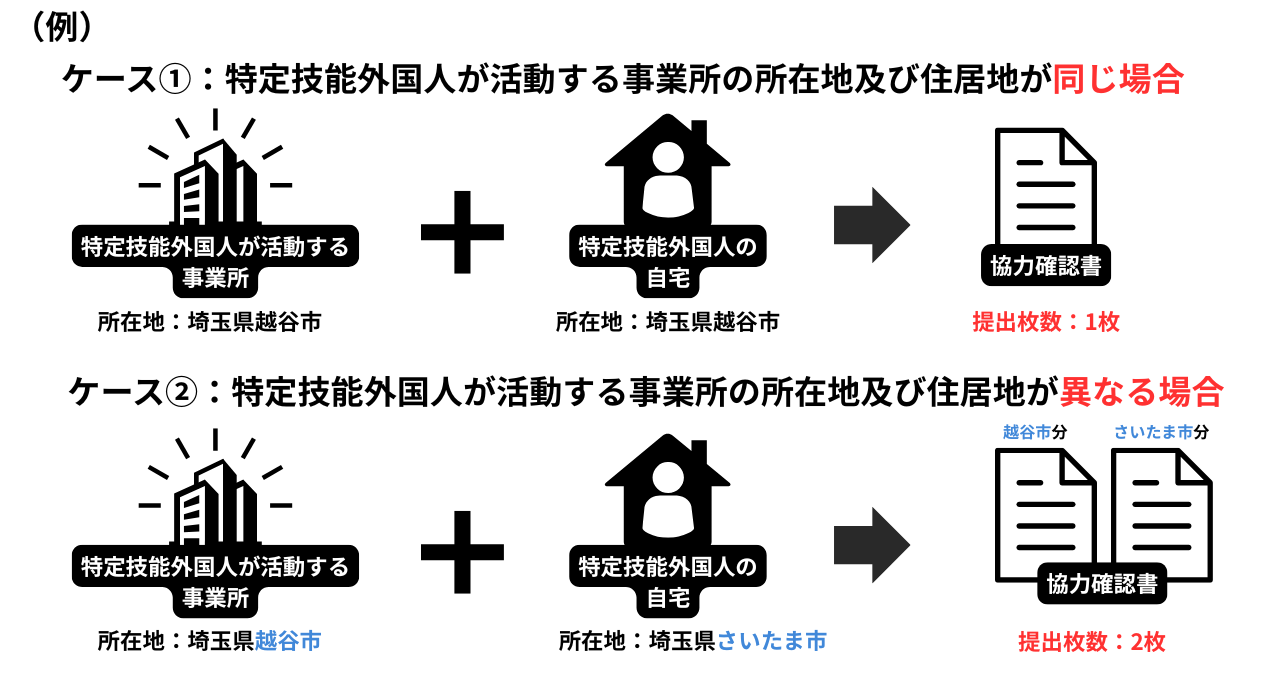

協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する、市区町村のそれぞれに提出する必要があります。つまり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が同じであれば協力確認書1枚ですが、異なる場合は市区町村のそれぞれに提出=2枚提出する必要があります。

協力確認書の提出先は?

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び、住居地が属する市区町村です。

市区町村への提出方法については、各市区町村のホームページで確認するか、直接各市区町村にお問い合わせしましょう。また、地方出入国在留管理局及び都道府県に提出する必要がないため注意しましょう。

協力確認書は誰でも提出していいの?

提出人に関しては、特定技能所属機関の代表者(役員を含む)・職員だけでなく、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が提出することも可能です。

ただし、特定技能所属機関が協力の意思を示すものであることから、特定技能所属機関が作成した協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書の記入例

協力確認書の記入例は以下の通りです。

確認書の様式は、出入国在留管理庁より様式をダウンロードすることが可能です。

※協力確認書:様式(Wordでダウンロードされます)

参照:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁

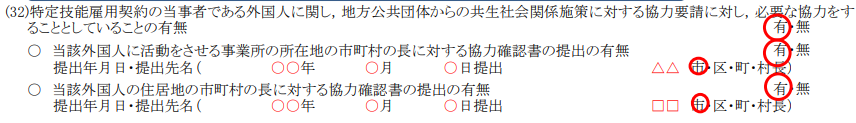

在留諸申請における申告とは?

在留諸申請における申告とは、特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。

「在留資格認定証明書交付申請」の共生施策関係の記入例

在留資格認定証明書交付申請にも、「地方公共団体において実施する共生施策を確認」したかを記入する欄があります。こちらに関しては、協力確認書を提出したかを記入する必要があります。

申請書を行う際に、協力確認書を提出していない場合は、申請書と合わせて提出する必要があります。

・在留資格認定証明書交付申請書(PDF:386KB)

・在留資格認定証明書交付申請書(Excel:246KB)

支援計画の作成・実施とは?

支援計画の作成・実施とは、地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施することです。

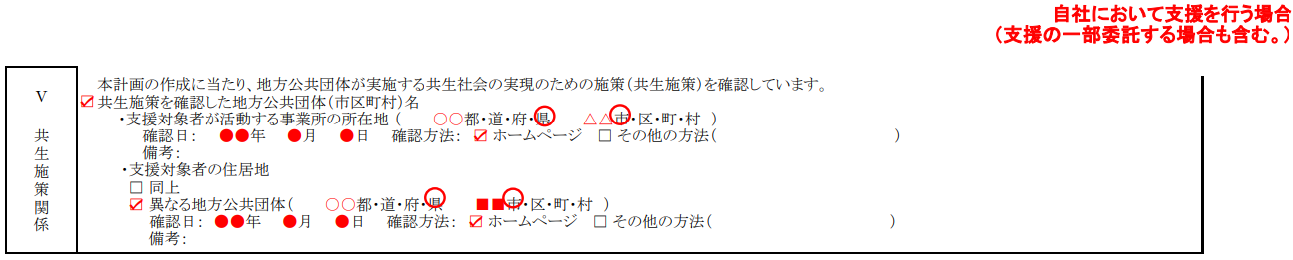

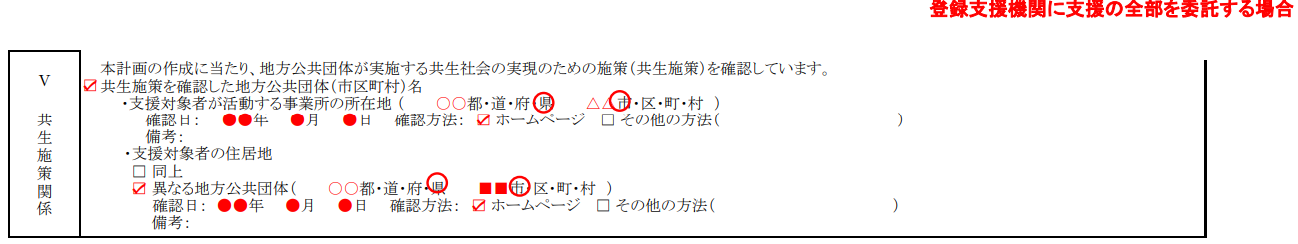

「支援計画書」の共生施策関係の記入例

支援計画書を提出する際に、「地方公共団体において実施する共生施策を確認」したかを記入する欄が新たに追加されました。令和7年4月1日以降の在留諸申請は、新たな様式に従って、各種申請書類を作成・提出する必要があります。

【追加された記入内容】

・支援対象者が活動する事業所の所在地

・地方公共団体において実施する共生施策の確認日、確認方法

(第1-17号)1号特定技能外国人支援計画書:(EXCEL)、(PDF) ※新たな様式

◆支援対象者の居住地が支援対象者が活動する事業所の所在地と異なる場合

「異なる地方公共団体」をチェックし、地方公共団体において実施する共生施策の確認日、確認方法を記入する。

◆所在地と同じの場合

「同上」にチェックを入力する。

<記入例:自社支援の場合>

<記入例:全部委託の場合>

必要な協力の実施とは?

必要な協力の実施とは、地方公共団体から「共生施策に対する協力」を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行うことです。地方公共団体からは、以下のような協力要請が想定されます。

・アンケート調査等への協力

・各種情報

┗各種行政サービス

┗交通・ゴミ出しのルール

┗医療・公衆衛生や 防災訓練・災害対応等に関する案内

┗地域イベント

┗日本語教室等の開催案内

などの周知等が想定されます。

各自治体の共生施策の事例

各都道府県の共生能元となる共生施策をご紹介していきます。

市区町村だけでなく都道府県単位でも日本語学習支援などを行っている場合もあるので、各市区町村の共生施策だけでなく、都道府県の情報も確認すると良いでしょう。

東京都

◆施策目標①

日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備

◆施策目標②

全ての外国人が安心して暮らすことができ、また生活をより楽しむために必要なサポートの充実

◆施策目標③

グローバル都市にふさわしい、多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸成

出典:東京都多文化共生推進指針

埼玉県

◆施策目標①

誰もが暮らしやすい地域づくり

◆施策目標②

外国人が活躍できる地域づくり

◆施策目標③

認め合い共に生きる地域づくり

群馬県

◆施策目標①

【共生】安心して暮らし続けられる環境の整備

◆施策目標②

【共創】新たな価値を創造する環境の整備

◆施策目標③

誰一人取り残さない「多文化共生・共創社会」の実現

愛知県

◆基本目標

多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地域づくり

まとめ

特定技能を雇用している企業は、2025年4月から「共生施策を前提とした受け入れ計画」を構築しなければ特定技能1号を雇用するのが難しくなるため、必ず「協力確認書」を提出する必要があります。特定技能をすでに雇用している企業や、雇用する予定・検討している企業は、事前に確認しておくことをおすすめします。Stepjobでは、外国人人材紹介だけではなく、登録支援機関としてビザの手続きなども行っております。外国人採用に関して、お悩み・ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください。

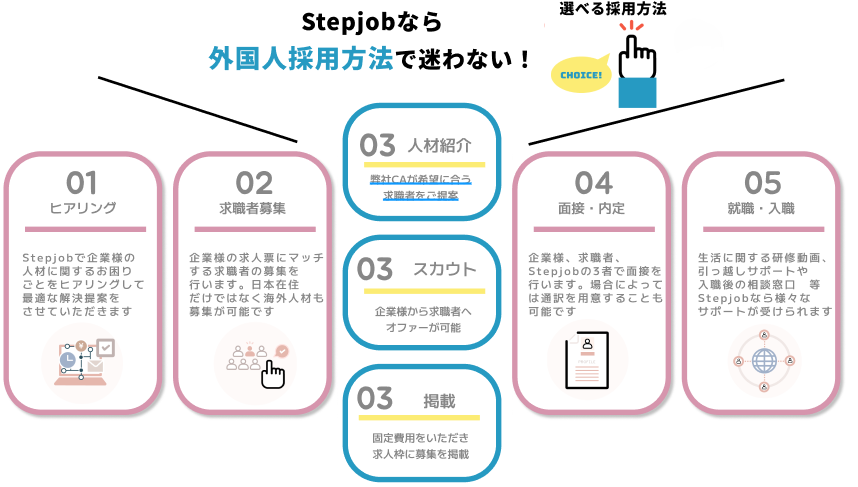

Stepjobについて

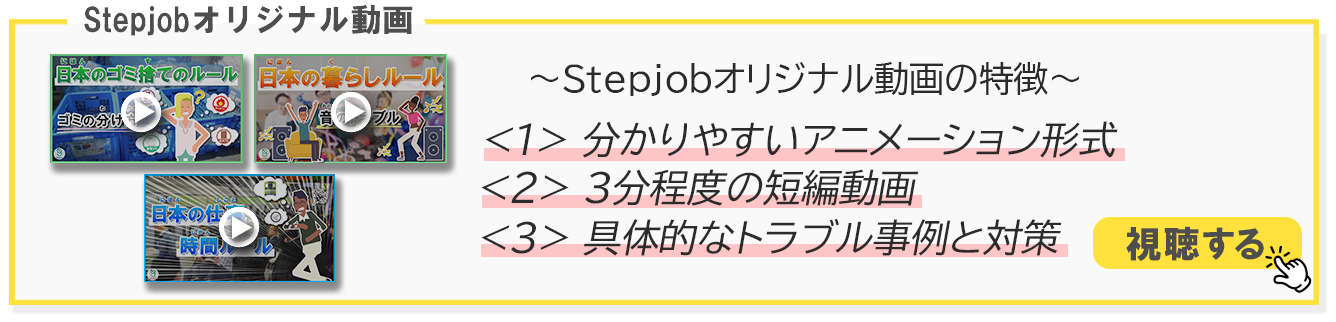

Stepjobは、外国人人材紹介のほか外国人の生活周りにおける支援業務も行っております。

引っ越しサポートや、定期面談など入職後にも手厚くサポートしております。

内定が決まった求職者に対して、日本の生活編・仕事編についてStepjobから研修動画を提供します。

外国人の定着率は「95% 」(※内定後6ヶ月)なので、外国人採用に不安を感じている方や、外国人を採用しても定着率が低いとお悩みの方は、ぜひご相談ください。

Stepjobの採用方法は「人材紹介」「スカウト」「掲載」の3種類あり、企業様に合わせて採用方法を選ぶことができます。